Organische Elektronik in der Medizin – ein Trendbericht

1967 als Zufallsprodukt entstanden revolutioniert organische Elektronik heute die Medizin. Längst ist sie zuhauf in Herzschrittmachern und anderen Medizingeräten im Einsatz. Doch die Anwendungsmöglichkeiten sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

Anbieter zum Thema

600.000 implantierte Herzschrittmacher pro Jahr, über 300.000 eingesetzte Cochlea Implantate weltweit, mehr als 130.000 Rückenmarkstimulatoren und 70.000 Tiefe Hirn- und Vagusnerv-Stimulatoren zeugen von der erfolgreichen Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Auch Prothesen wandeln sich in den vergangenen Jahren immer mehr von einfachen, zuweilen groben Hilfsmitteln zu exakt steuerbaren und sogar fühlenden Präzisionsinstrumenten.

Jüngste Beispiele sind „fühlende“ Hand- oder Beinprothesen. Sie sollen es in Zukunft ermöglichen, dass der Träger durch ein Feedbacksystem ertastet, ob er eine Mandarine oder eine Metallkugel in Händen hält, ob er über Asphalt oder Schotter läuft. Möglich wird all dies durch kleinste Elektroden und intelligente Elektronik, die zum Beispiel von der Arbeitsgruppe um Prof. Thomas Stieglitz von der Universität Freiburg entwickelt werden.

Die Lebensdauer verlängern

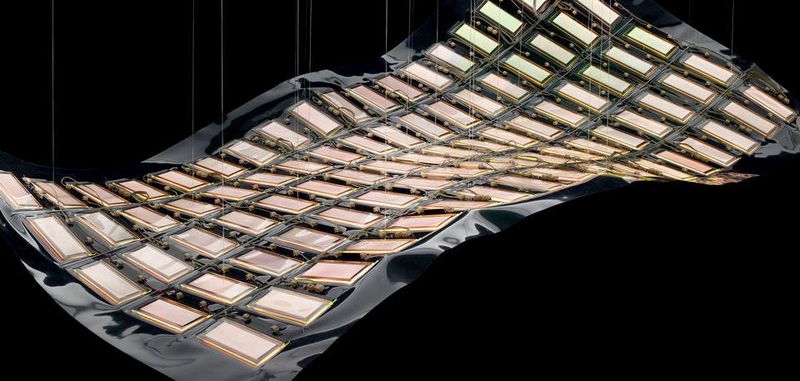

Noch basiert die hier zugrunde liegende Technik der Transistoren und Leiterbahnen auf Silizium und Metall. Polymere werden bislang meist nur als Isolations-, Verkapselungs- oder Trägermaterial eingesetzt. Besonders als Träger- und Schutzmaterial kommt Polymeren aber eine immer wichtigere Rolle zu.

Die ultradünnen Metallkontakte und Leiterbahnen würden ohne die schützende Schicht durch die feuchte und salzhaltige Umgebung im Körper innerhalb von Sekunden korrodieren. Oftmals werden die bisher verfügbaren Implantate aber trotzdem nach einem gewissen Zeitraum vom Immunsystem erkannt und entweder eingekapselt oder abgestoßen. In beiden Fällen verlieren sie ihre Funktion.

Ein Forscherteam der Universität Freiburg macht sich nun sowohl die verwobene Netzstruktur als auch die Leitfähigkeit bestimmter Polymere zu Nutze. Die Idee: Medikamente, die im dreidimensionalen Netzwerk des Polymers eingelagert sind, können durch das Anlegen einer negativen Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt gezielt dosiert und in das umliegende Gewebe abgegeben werden.

Auf dieser Basis entwickelten die Wissenschaftler eine bidirektionale Mikrosonde, die Hirnströme aufnimmt und auch elektrische Signale an die Nervenzellen abgeben kann. Diese Sonde umgaben sie mit der neuartigen Beschichtung, welche mit einem entzündungshemmenden Medikament bestückt war. Das vorläufige Ergebnis ist vielversprechend: Die Sonde lieferte über zwölf Wochen die volle Signalstärke und Entzündungsreaktionen blieben komplett aus.

Neue Wege in der Medizintechnik

Metallbasierte Sonden haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Sie sind nicht besonders flexibel. Somit verursachen sie nicht nur während der Implantation Schäden im umliegenden Gewebe, sondern durch fortlaufende Makro- und Mikrobewegungen entstehen immer wieder Vernarbungen. Dieses Narbengewebe vermindert einerseits die Funktionsweise der Sonde und schädigt andererseits auch Nervenstränge, die mit Entzündungen oder sogar mit neurologischen Ausfällen reagieren.

Elektronische Implantate, wie das Cochlea-Implantat für Taube, das Retina-Implantat für Blinde oder auch Tiefe Hirnsonden für Parkinson- oder Schmerzpatienten, verbleiben jedoch jahrzehntelang im Körper und sollen hier einwandfrei ihren Dienst tun. Gleiches gilt für Prothesen, die durch Implantate gesteuert werden. Alle Teile müssen mit dem Körper harmonieren und über lange Zeit funktionieren.

(ID:44840320)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/59/bf/59bfd2822d711b0ae2cb9383b679f38d/0129302533v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c1/94/c19403fe0194686b2f4911be7e1e9539/0129294209v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/72/e67279e23a3267a463edf3e3f55c8e81/0129260553v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ee/4e/ee4edfc487a381146392072ab90dfc57/0129365186v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cd/c2/cdc2463f324033ec22c60e74d983241c/0129371522v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5c/4f/5c4f0eb073c372e2a494f37dd6783458/0129341654v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/7b/57/7b5725dd2e7545ab4904a9b7a3735721/0129309389v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/9c/b29ce10d1817d4b67968dfb737d812b7/0129308255v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ac/a9/aca924f5aeb2280243c679915eb60213/0129344939v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/28/0f/280fe550dfb032b53edbaac11d09bced/0129337134v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/61/85/6185c7a5619aba866e3b237690bea839/0129334467v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/3c/88/3c8863ad57e80adc0acb9c9d9ea30351/0129319571v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4e/f2/4ef224fde728985d8b9630eb0fa37909/0129293948v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/f6/c7f61d0437c7f8fca3c6ff947ba2ad62/0129322490v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/0c/660c31afa35398bac9be42f2be73fdc4/0129073529v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9c/35/9c35ed04fa562b190cbc496a695a6802/0128823288v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d7/e6/d7e6fe4124ec2efc726e9c3f2c2a4cfc/0128241940v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/e6/0a/e60ae162bd38bfc111ecf434d5c5fbd7/0129308123v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/75/c0/75c0d5ccd1cee4e66dbd5f3ed02efd0a/0129305300v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a7/8c/a78c5f851db209abb1540909918fbf4a/0129260768v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/51/9a5199a5ad49e895b4aef7e04fe629e2/0129255110v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d9/d6/d9d68c274ac9c3c728978fac46c773ba/0129239468v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ad/e0/ade04f51223e20c7a603098cb8e0e008/0129391530v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d3/8b/d38b428f9a0a53319b1a54772f308d32/0129368862v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/bc/fc/bcfc3182c6e2422b82a9d0e1ce7dd945/0129336204v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/2c/40/2c40cea54250c0cc97dbc8d8448798a5/0129385029v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d4/8e/d48e2d9c551ae29c91c25e2208f40608/0129384442v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c7/de/c7ded37e1a429fe2234da21e0c272a09/0129363486v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/89/6b/896bbee46d0440c8a01ce4d0dab325f0/0129302555v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/69/1f/691f39ba12be3cad90eb88bdabc456a6/0127321404v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6a/cc/6acc4f803241cfe5b6d60560c0a2b4d9/0126684948v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ef/aa/efaae5a25fb0a4c55c434611033447af/0126532350v2.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/67/d1/67d1a4da69c1f/b--rklin-logo-digital--002-.jpeg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/76800/76895/65.jpg)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/111200/111228/65.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1271000/1271067/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1271000/1271068/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1271000/1271069/original.jpg)

:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1271000/1271070/original.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b8/40/b840b36d03abc37bf6f7752c18a9e1cc/0125356440v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/23/c9/23c99efa0431f7c9230e8d6b826f3eae/0125213077v2.jpeg)